Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se le ordenaba la perversa tarea de embellecer con flores ese altar de ignominia, intentando infructuosamente disminuir el naseabundo olor del viento helado que soplaba por los calabozos. Para ese momento de su vida, Emilio no conocía la escuela del prudente Catón que aconsejaba callar la conciencia contra el déspota, aún sabiendo que tenía la razón. Por esa sutil irreverencia le arrancaron su libertad.

El calambur musical y una fina prosa lo habían animado a juntarse con sus cómplices de tertulia el poeta Florez y el pintor Acevedo y otros nóveles talentosos de los centenaristas para publicar un diario satírico que se burlaba ingenuamente de los autócratas que presidían el régimen conservador. Probado estaba que los tiranos poco toleraban que en ejercicio de su infamia recibieran el bofetón de una verdad cantada con humor acompañada de la eufórica burla de la galería.

Corría el mes de mayo de 1900 y como era ya usual dada la tensión provocada por el inicio de la guerra el año anterior, el régimen prohibió circular por las calles nocturnas de Santa Fe sin un salvoconducto que expedía la policía política. El toque de queda se inciaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la mañana. La noche que detuvieron a Murillo sin salvoconducto, fue en medio de alguna de las refriegas clandestinas posteriores al golpe militar que depuso al nonagenario gobernante para poner a otro octogenario de la caverna monacal. Ya la policía lo tenía reseñado en sus expedientes como uno de los artistas sospechosos de rebelión dentro del círculo de jóvenes que ridiculizaban ese dramático contraste de la piedad cristiana de los gobernantes con su capacidad para reprimir cruelmente.

Le sugerimos leer: “Como polvo en el viento”, de Leonardo Padura

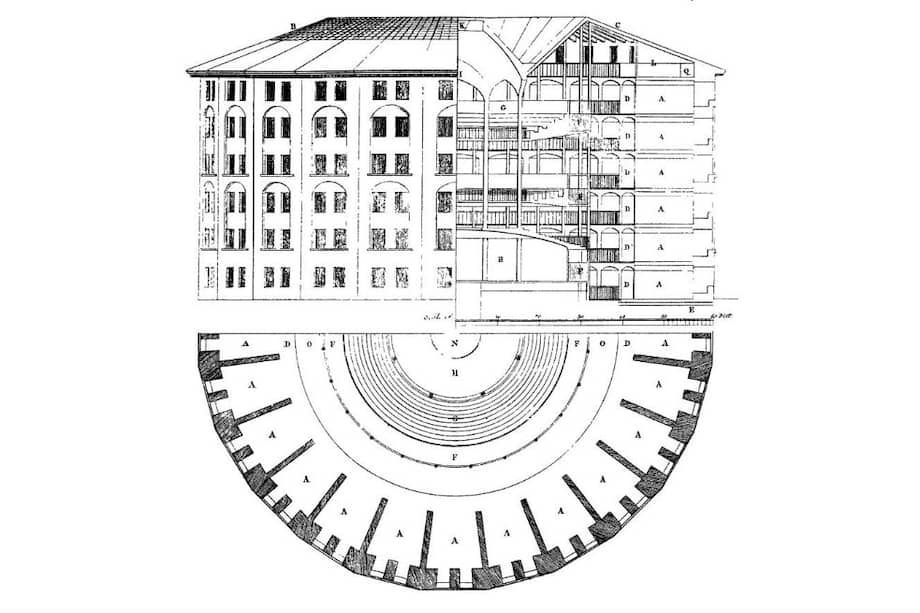

La prisión era una gigantesca mole arquitectónica construida con una amalgama de piedra y ladrillo. Su diseño en forma de cruz respondía a una adaptación arquitectónica del concepto de vigilancia invisible introducido por el filósofo James Bentham para mejorar la eficiencia en el control sicológico y físico de los detenidos. La lógica carcelaria de Bentham se basaba en una estructura radial desde la cual el vigilante tenía control absoluto sobre los presos, pero su vigilancia era invisible e indetectable. Dadas las condiciones geográficas del terreno donde se construiría la prisión, el arquitecto danés Thomas Reed optó por una forma de cruz en cuyo centro se levantaría una “capilla” de guardia que tuviera visual sobre las cuatro costados del edificio. Esto implicaría un ahorro en los costos coercitivos por cuanto en lugar de 50 guardias exigídos por el penal anterior, en este serían necesarios apenas diez vigilantes. Desafortunadamente para los diseñadores originales, el alucinante fanatismo religioso de los funcionarios oficiales condujo a la torpeza de impedir que la construcción cumpliera cabalmente con las exigencias técnicas del diseño.

En teoría se trataba de que la guardia se ubicara en esa nave del centro, y por el efecto de contraluz observara los cuatro corredores y bóvedas sin ser observada, y sin que los observados identificasen estar siendo vigilados. La obsecuente postración al criterio confesional había llevado a que en lugar de una rigurosa garita de vigilancia se construyera allí un piadoso altar para ángeles. Habían confundido la “capilla” para el vigilante con la capilla para orar. La única solución que se le ocurrió al comandante militar del penal para subsanar tal adefesio y que la nave central cumpliera con el diseño de la adaptación que Reed había hecho de la innovación de Bentham, fue que los guardias se adaptaran y se “posicionaran tácticamente” una vez el sacristán hubiese desempolvado el retablo, brillado la sangre de los símbolos y renovado las lavandas marchitas del día anterior. Ese altar vigilante en lo alto del panóptico quedaría incrustado en la mente de tantos prisioneros que allí fueron abusados como la entronización de la arbitrariedad de una tiranía penal.

Toda la decrepitud moral a la que había descendido la república estaba reflejada en tan ruin presidio. La utopía constitucional católica inspirada por el dogmatismo de los ideólogos Caro y Nuñez había desembocado en una atrabiliaria cadena de atropellos y conculcación de derechos fundamentales. La manera como el régimen de la Regeneración venía destruyendo derechos políticos y ciudadanos se sintetizaba de manera elocuente en la gravedad de los desafueros que se cometían en el panóptico. Esta era la situación de facto que se palpitaba en las postrimerías del siglo XIX en medio de una sociedad que había perdido el rumbo de la cordura política. La soberbia del poder no parecía tener límites y sólo fue hasta cuando se copó la paciencia del paladín Uribe Uribe que la oposición agonizante fue capaz de levantarse contra tan colosales abusos cometidos en nombre de la consagración del sagrado corazón en la tierra a través del estado de sitio.

Podría interesarle: El realismo americano y el circo bogotano en un solo escenario

Para algunos testigos de la crítica coyuntura económica, la guerra civil que habría de prolongarse por tres años también era una conflagración monetaria entre especuladores y hacendistas metafísicos. El régimen sostenía una política inflacionaria, de emisiones exhorbitantes de papel moneda que provocaban un espiral de alzas de precios en todos los productos básicos. Tan desastroso manejo de la hacienda pública fue agravado por el derrumbe de los precios internaciones del café y el contraproducente impuesto establecido por los conservadores contra las exportaciones de café. Este impuesto anticapitalista representó la fuente primaria de ingresos para un Estado de creciente burocratismo y cooptado por el favoritismo de clientelas adscritas al partido ultramontano en el poder. Se manipularon además sin vergüenza los requerimientos para acceder a los cuerpos colegiados y se fijaron severas restricciones para el ejercicio del derecho al voto. Fueron tan desproporcionadas las limtaciones electorales establecidas que para 1901 sólo había un representante de la oposición liberal en el Senado de la República.

Al calor de algunas publicaciones satirizando los testimonios atroces relatados por la soldadesca y el populacho que padecía en primera fila la barbarie de la refriega política, Murillo y sus cómplices de la rebelión satírica cayeron presos bajo la tenaza censuradora de la Ley de los Caballos que proscribía las libertades de opinión y de prensa. Al galope de esa ley se extendía el delito político a los simples discrepantes desarmados que a través de la sátira o la ironía se atrevieran a criticar o burlarse de las políticas y decisiones del gobierno. Por el mero hecho de no tener una afinidad ideológica con el partido de gobierno, o por el hecho de ser neutral o indiferente se caía en la categoría de sospechoso de rebelión, provocando que las autoridades policiales incurrieran en actos ilegales y detenciones arbitrarias violatorias de los más elementales principios del derecho de gentes. Dentro de ese opresivo contexto, se concebía al rival poíitico no como un contradictor de ideas sino como un enemigo al que el código militar estipulaba castigar con penas graduales según fueran “ciudadanos notoriamente adictos a la rebelión pero que no la ayudan positivamente, o ciudadanos que, sin tomar las armas, le prestan voluntariamente apoyo y dan aliento a los insurrectos.”

Era evidente que el gobierno de la Regeración estaba utiizando el sistema penal como una herramienta de control social para regular y vigilar la vida privada de los individuos conforme a los preceptos morales establecidos por la religión católica. Pretendían con este mecanismo coercitivo imponer un ideal de jerarquización y de respeto a la autoridad. Los regeneradores tergiversaron el sentido liberal clásico de la ley como un instrumento de proteccción de los derechos del individuo frente a los excesos del poder para convertirla en una palanca coactiva de imposición del orden y la “moralidad” del Estado contra las libertades del individuo. Así fue como los Presidentes instrumentalizaron la ley para aterrorizar a la población y especialmente a la oposición, acudiendo a la calumnia política para desterrar, multar, confinar y mantener en prisión sin pruebas y sin fórmula de juicio para la defensa a quienes consideraran sospechosos de participar en alguna de sus fabuladas conspiraciones. Con el Ejecutivo como delator, juez y verdugo se expuso a los oponentes políticos a graves penas por simplemente provocar humores irritatantes que mortificaban la censura beata.

El panóptico se fue convirtiendo en la apología del terror que recorría la calles del país durante esos días oscuros de la dictadura católica. Los atropellos comenzaban desde la detención cuando sin ninguna explicación y sustento legal se despojaba al sospechoso del más preciado derecho de la libertad. Al ingresar a la antesala de ese infierno, Murillo fue despojado de sus escasas pertenencias de valor que los guardias se iban guardando en sus bolsillos sin el más mínimo recato. Detectó al instante la poca luz que le entraba a ese recinto de laberintos oscuros y de gritos espectrales. Fue conducido a la celda bautizada “la escuela”, en donde casi que se apiñaban uno encima del otro más de cuatrocientos presos políticos en una bóveda que no debía tener espacio para mas de 200 presos. Entre los detenidos se contaban poetas, generales y abogados, músicos, periodistas y politicos, todos liberales. Los pisos de ladrillo y las paredes de piedra las cubría un moho verde que se extendía infestando el espacio con una humedad y un frío glaciales.

A la semana de estar allí encerrado, ya con los labios resecos y las cavidades profundas por el insomnio, se reflejaba en el rostro pálido de Emilio un cansancio y una desesperación preocupantes para una persona con una experiencia tan breve en el cultivo de la tolerancia a tal grado de exigencia. Llevaba días sin comer bien. A duras penas si probaba un mordisco de un rejo de carne y algunos sorbos de un chocolate aguado que al instante le provocaban náuseas. Había desistido de recibir la comida que su hermano le llevaba cuando constató cómo los dedos con lepra de uno de los guardias escarbaban el menaje para comprobar si traía algo oculto. Como gran divertimento para los guardias era usual que al final de las tardes mezclaran en un mismo patio a delincuentes comunes con presos políticos y les azuzaban al son de la chicha con bromas de resentimientos y odios de clase que al rato terminaban en endiabladas grescas, dejabando a algún poeta o periodista vícitma de una paliza más cruenta que cualquier otro suplicio.

Le sugerimos leer: Tintoretta: el arte y la paternidad

Algún día cualquiera, Emilio se acercaba al lavadero común e intentó entablar comunicación con alguno de aquellos rostros tolimeneses que arrastraban los pies como cargando el lastre de una insoportable desesperanza. El agua escaseaba la mayor parte del tiempo en el panóptico y era de los castigos más graves por las epidemias de tifo y disentería que provocaban las cloacas estancadas sin agua. Saludó espontáneamente al campesino Manuel, era de Natagaima y como la gran mayoría de los presos comunes andaba andrajoso, vestido únicamente con la misma camisa desgarrada con la que lo detuvieron y un trapo de dril que algún día fue un pantalón. Con Manuel y despúes con varios otros mulatos y mestizos desharrapados y como petrificados en sus movimientos por los azotes de los guardias y el clima que dominaba el panóptico, Murillo pudo constatar una realidad espantosa. Muchos de ellos habían sido intempestivamente arrancados de sus poblaciones y trasladados a prisiones sin la más mínima explicación de los motivos para su captura. Entonces comprendió que subrepticiamente se desataba una guerra sucia consistente en sembrar el miedo generalizado en la sociedad a través de práticas de terror y de desaparición forzada. Personas humildes eran detenidas de manera ilegal por militares interesados en exagerar la eficacia de su tarea pacificadora reportando resultados ficticios que incluían condenar al destierro de la tristeza y del olvido a gente inocente, haciéndola pasar por peligrosos criminales.

Ese laboratorio de coerción sicológica y castigo físico en el que se convirtió el Panóptico durante la Regeneración habría de signficar una descarnada revelación para el novel compositor. La sociedad autoritaria y profundamente religiosa en la que le correspondería madurar hasta 1930, había optado por establecer unas relaciones de poder jerárquicas fundamentadas en dispositivos disciplnarios medievales como el maltrato corporal y verbal, el castigo cruel y la tortura. El cepo, “el baño”, “el mico” eran distintas modalidades de castigo utilizadas por el régimen para encauzar la conducta de los delincuentes comunes, de los presos politicos y de los inocentes que detenía como cebo para sembrar terror. Fue un miedo generalizado del que Murillo lograría hacer catársis a través de su música, pero del que la gran mayoría de la población no se salvaría e implicaría graves secuelas en la salud de nuestra sique social y de nuestro cuerpo político. La distancia entre el miedo y el fanatismo religioso no existía y por ello fue la religión el mecanismo más útil para unificar un pueblo que oscilaba al vaiven de las guerras y de la destrucción que éstas dejaban. Se configuró entonces durante esa Guerra de los Mil Días el camino al calvario de millones de cuerpos dóciles que por miedo al autoritarismo de los gobernantes y a la superstición del infierno católico en la tierra optaron por someterse al control paternalista del Partido Conservador y del cardenalato pontificio por los próximos treinta años del siglo XX. talentosos de los centenaristas para publicar un diario satírico que se burlaba ingenuamente de los autócratas que presidían el régimen conservador. Probado estaba que los tiranos poco toleraban que en ejercicio de su infamia recibieran el bofetón de una verdad cantada con humor acompañada de la eufórica burla de la galería.

Corría el mes de mayo de 1900 y como era ya usual dada la tensión provocada por el inicio de la guerra el año anterior, el régimen prohibió circular por las calles nocturnas de Santa Fe sin un salvoconducto que expedía la policía política. El toque de queda se inciaba a las seis de la tarde y terminaba a las seis de la mañana. La noche que detuvieron a Murillo sin salvoconducto, fue en medio de alguna de las refriegas clandestinas posteriores al golpe militar que depuso al nonagenario gobernante para poner a otro octogenario de la caverna monacal. Ya la policía lo tenía reseñado en sus expedientes como uno de los artistas sospechosos de rebelión dentro del círculo de jóvenes que ridiculizaban ese dramático contraste de la piedad cristiana de los gobernantes con su capacidad para reprimir cruelmente.

La prisión era una gigantesca mole arquitectónica construida con una amalgama de piedra y ladrillo. Su diseño en forma de cruz respondía a una adaptación arquitectónica del concepto de vigilancia invisible introducido por el filósofo James Bentham para mejorar la eficiencia en el control sicológico y físico de los detenidos. La lógica carcelaria de Bentham se basaba en una estructura radial desde la cual el vigilante tenía control absoluto sobre los presos, pero su vigilancia era invisible e indetectable. Dadas las condiciones geográficas del terreno donde se construiría la prisión, el arquitecto danés Thomas Reed optó por una forma de cruz en cuyo centro se levantaría una “capilla” de guardia que tuviera visual sobre las cuatro costados del edificio. Esto implicaría un ahorro en los costos coercitivos por cuanto en lugar de 50 guardias exigídos por el penal anterior, en este serían necesarios apenas diez vigilantes. Desafortunadamente para los diseñadores originales, el alucinante fanatismo religioso de los funcionarios oficiales condujo a la torpeza de impedir que la construcción cumpliera cabalmente con las exigencias técnicas del diseño.

En teoría se trataba de que la guardia se ubicara en esa nave del centro, y por el efecto de contraluz observara los cuatro corredores y bóvedas sin ser observada, y sin que los observados identificasen estar siendo vigilados. La obsecuente postración al criterio confesional había llevado a que en lugar de una rigurosa garita de vigilancia se construyera allí un piadoso altar para ángeles. Habían confundido la “capilla” para el vigilante con la capilla para orar. La única solución que se le ocurrió al comandante militar del penal para subsanar tal adefesio y que la nave central cumpliera con el diseño de la adaptación que Reed había hecho de la innovación de Bentham, fue que los guardias se adaptaran y se “posicionaran tácticamente” una vez el sacristán hubiese desempolvado el retablo, brillado la sangre de los símbolos y renovado las lavandas marchitas del día anterior. Ese altar vigilante en lo alto del panóptico quedaría incrustado en la mente de tantos prisioneros que allí fueron abusados como la entronización de la arbitrariedad de una tiranía penal.

Toda la decrepitud moral a la que había descendido la república estaba reflejada en tan ruin presidio. La utopía constitucional católica inspirada por el dogmatismo de los ideólogos Caro y Nuñez había desembocado en una atrabiliaria cadena de atropellos y conculcación de derechos fundamentales. La manera como el régimen de la Regeneración venía destruyendo derechos políticos y ciudadanos se sintetizaba de manera elocuente en la gravedad de los desafueros que se cometían en el panóptico. Esta era la situación de facto que se palpitaba en las postrimerías del siglo XIX en medio de una sociedad que había perdido el rumbo de la cordura política. La soberbia del poder no parecía tener límites y sólo fue hasta cuando se copó la paciencia del paladín Uribe Uribe que la oposición agonizante fue capaz de levantarse contra tan colosales abusos cometidos en nombre de la consagración del sagrado corazón en la tierra a través del estado de sitio.

Para algunos testigos de la crítica coyuntura económica, la guerra civil que habría de prolongarse por tres años también era una conflagración monetaria entre especuladores y hacendistas metafísicos. El régimen sostenía una política inflacionaria, de emisiones exhorbitantes de papel moneda que provocaban un espiral de alzas de precios en todos los productos básicos. Tan desastroso manejo de la hacienda pública fue agravado por el derrumbe de los precios internaciones del café y el contraproducente impuesto establecido por los conservadores contra las exportaciones de café. Este impuesto anticapitalista representó la fuente primaria de ingresos para un Estado de creciente burocratismo y cooptado por el favoritismo de clientelas adscritas al partido ultramontano en el poder. Se manipularon además sin vergüenza los requerimientos para acceder a los cuerpos colegiados y se fijaron severas restricciones para el ejercicio del derecho al voto. Fueron tan desproporcionadas las limtaciones electorales establecidas que para 1901 sólo había un representante de la oposición liberal en el Senado de la República.

Le sugerimos leer: “Yoruga” y la carpeta de ideas de Federico Torrado

Al calor de algunas publicaciones satirizando los testimonios atroces relatados por la soldadesca y el populacho que padecía en primera fila la barbarie de la refriega política, Murillo y sus cómplices de la rebelión satírica cayeron presos bajo la tenaza censuradora de la Ley de los Caballos que proscribía las libertades de opinión y de prensa. Al galope de esa ley se extendía el delito político a los simples discrepantes desarmados que a través de la sátira o la ironía se atrevieran a criticar o burlarse de las políticas y decisiones del gobierno. Por el mero hecho de no tener una afinidad ideológica con el partido de gobierno, o por el hecho de ser neutral o indiferente se caía en la categoría de sospechoso de rebelión, provocando que las autoridades policiales incurrieran en actos ilegales y detenciones arbitrarias violatorias de los más elementales principios del derecho de gentes. Dentro de ese opresivo contexto, se concebía al rival poíitico no como un contradictor de ideas sino como un enemigo al que el código militar estipulaba castigar con penas graduales según fueran “ciudadanos notoriamente adictos a la rebelión pero que no la ayudan positivamente, o ciudadanos que, sin tomar las armas, le prestan voluntariamente apoyo y dan aliento a los insurrectos.”

Era evidente que el gobierno de la Regeración estaba utiizando el sistema penal como una herramienta de control social para regular y vigilar la vida privada de los individuos conforme a los preceptos morales establecidos por la religión católica. Pretendían con este mecanismo coercitivo imponer un ideal de jerarquización y de respeto a la autoridad. Los regeneradores tergiversaron el sentido liberal clásico de la ley como un instrumento de proteccción de los derechos del individuo frente a los excesos del poder para convertirla en una palanca coactiva de imposición del orden y la “moralidad” del Estado contra las libertades del individuo. Así fue como los Presidentes instrumentalizaron la ley para aterrorizar a la población y especialmente a la oposición, acudiendo a la calumnia política para desterrar, multar, confinar y mantener en prisión sin pruebas y sin fórmula de juicio para la defensa a quienes consideraran sospechosos de participar en alguna de sus fabuladas conspiraciones. Con el Ejecutivo como delator, juez y verdugo se expuso a los oponentes políticos a graves penas por simplemente provocar humores irritatantes que mortificaban la censura beata.

El panóptico se fue convirtiendo en la apología del terror que recorría la calles del país durante esos días oscuros de la dictadura católica. Los atropellos comenzaban desde la detención cuando sin ninguna explicación y sustento legal se despojaba al sospechoso del más preciado derecho de la libertad. Al ingresar a la antesala de ese infierno, Murillo fue despojado de sus escasas pertenencias de valor que los guardias se iban guardando en sus bolsillos sin el más mínimo recato. Detectó al instante la poca luz que le entraba a ese recinto de laberintos oscuros y de gritos espectrales. Fue conducido a la celda bautizada “la escuela”, en donde casi que se apiñaban uno encima del otro más de cuatrocientos presos políticos en una bóveda que no debía tener espacio para mas de 200 presos. Entre los detenidos se contaban poetas, generales y abogados, músicos, periodistas y politicos, todos liberales. Los pisos de ladrillo y las paredes de piedra las cubría un moho verde que se extendía infestando el espacio con una humedad y un frío glaciales.

A la semana de estar allí encerrado, ya con los labios resecos y las cavidades profundas por el insomnio, se reflejaba en el rostro pálido de Emilio un cansancio y una desesperación preocupantes para una persona con una experiencia tan breve en el cultivo de la tolerancia a tal grado de exigencia. Llevaba días sin comer bien. A duras penas si probaba un mordisco de un rejo de carne y algunos sorbos de un chocolate aguado que al instante le provocaban náuseas. Había desistido de recibir la comida que su hermano le llevaba cuando constató cómo los dedos con lepra de uno de los guardias escarbaban el menaje para comprobar si traía algo oculto. Como gran divertimento para los guardias era usual que al final de las tardes mezclaran en un mismo patio a delincuentes comunes con presos políticos y les azuzaban al son de la chicha con bromas de resentimientos y odios de clase que al rato terminaban en endiabladas grescas, dejabando a algún poeta o periodista vícitma de una paliza más cruenta que cualquier otro suplicio.

Algún día cualquiera, Emilio se acercaba al lavadero común e intentó entablar comunicación con alguno de aquellos rostros tolimeneses que arrastraban los pies como cargando el lastre de una insoportable desesperanza. El agua escaseaba la mayor parte del tiempo en el panóptico y era de los castigos más graves por las epidemias de tifo y disentería que provocaban las cloacas estancadas sin agua. Saludó espontáneamente al campesino Manuel, era de Natagaima y como la gran mayoría de los presos comunes andaba andrajoso, vestido únicamente con la misma camisa desgarrada con la que lo detuvieron y un trapo de dril que algún día fue un pantalón. Con Manuel y despúes con varios otros mulatos y mestizos desharrapados y como petrificados en sus movimientos por los azotes de los guardias y el clima que dominaba el panóptico, Murillo pudo constatar una realidad espantosa. Muchos de ellos habían sido intempestivamente arrancados de sus poblaciones y trasladados a prisiones sin la más mínima explicación de los motivos para su captura. Entonces comprendió que subrepticiamente se desataba una guerra sucia consistente en sembrar el miedo generalizado en la sociedad a través de práticas de terror y de desaparición forzada. Personas humildes eran detenidas de manera ilegal por militares interesados en exagerar la eficacia de su tarea pacificadora reportando resultados ficticios que incluían condenar al destierro de la tristeza y del olvido a gente inocente, haciéndola pasar por peligrosos criminales.

Le sugerimos: En los momentos de profundos dolores, el arte es un faro en la oscuridad

Ese laboratorio de coerción sicológica y castigo físico en el que se convirtió el Panóptico durante la Regeneración habría de signficar una descarnada revelación para el novel compositor. La sociedad autoritaria y profundamente religiosa en la que le correspondería madurar hasta 1930, había optado por establecer unas relaciones de poder jerárquicas fundamentadas en dispositivos disciplnarios medievales como el maltrato corporal y verbal, el castigo cruel y la tortura. El cepo, “el baño”, “el mico” eran distintas modalidades de castigo utilizadas por el régimen para encauzar la conducta de los delincuentes comunes, de los presos politicos y de los inocentes que detenía como cebo para sembrar terror. Fue un miedo generalizado del que Murillo lograría hacer catársis a través de su música, pero del que la gran mayoría de la población no se salvaría e implicaría graves secuelas en la salud de nuestra sique social y de nuestro cuerpo político. La distancia entre el miedo y el fanatismo religioso no existía y por ello fue la religión el mecanismo más útil para unificar un pueblo que oscilaba al vaiven de las guerras y de la destrucción que éstas dejaban. Se configuró entonces durante esa Guerra de los Mil Días el camino al calvario de millones de cuerpos dóciles que por miedo al autoritarismo de los gobernantes y a la superstición del infierno católico en la tierra optaron por someterse al control paternalista del Partido Conservador y del cardenalato pontificio por los próximos treinta años del siglo XX.