Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

1.

Por caminitos de arena vamos abandonando la ciudad. El paisaje se torna más y más verde. Me alegro de estar, por fin, en ruta. Después de una semana larga en Siem Reap, aún no me he enamorado de Camboya. Si no hubiera salido de Bogotá, tampoco me hubiera enamorado de Colombia, de manera que estoy expectante ante las nuevas impresiones que, sin duda, me embargarán en las próximas jornadas. (Lea una crónica de Yamila sobre su viaje a sus orígenes palestinos).

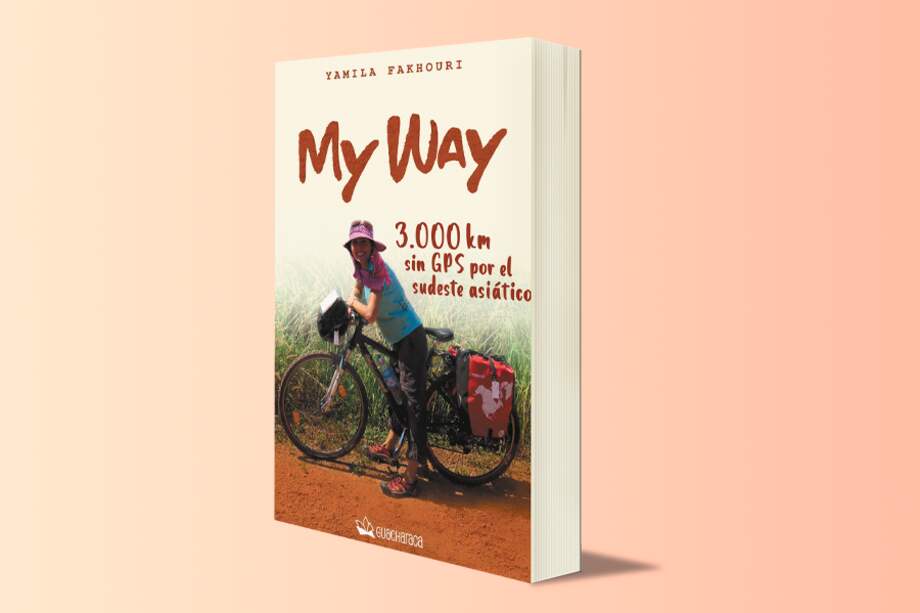

El desconocimiento del futuro hace que la vida sea fascinante. Viajando, y más en bicicleta, esa incertidumbre se agudiza al máximo. No sabes qué vendrá después de la siguiente curva, ni con quien te cruzarás, ni de qué color será la tierra por la que pases, ni dónde podrás descansar, ni si habrá algo para comer. Las propias piernas te impulsan y te van exponiendo a olores, sonidos, a la brisa, a la lluvia, al frío, a la euforia y al cansancio mientras llevas encima todo lo que necesitas, que es muy poco en realidad. Infinidad de objetos que en la ciudad nos hacen sentir seguros, bellos, refinados, adaptados o comunicados, sobre la bici se hacen superfluos. Lo que importa es comer, dormir, mantener la calma, disfrutar y, en definitiva, vivir. El viaje nos conecta con nuestra parte más animal y, al mismo tiempo, nos eleva a dimensiones que la inactividad, las complicaciones sociales y Facebook hacen muy difícil experimentar en el día a día. (Mire un video sobre su travesía).

Por eso elegí este medio de transporte, pese al miedo a lo desconocido, a los problemas mecánicos y a mí misma. Y pese a saber que, junto a momentos sublimes, habrá momentos difíciles.

2.

Entre los árboles se intuye el Mekong.

—¡Twon! ¡El Mekong! ¡¡¡El Mekooooooooooooooong!!! —grito, eufórica, a la vez que me lanzo por una empinada pendiente de fina y deslizante arena de playa hacia el río sin pensar que, con el peso que llevo encima, podría cambiar la maldición del polvo rojo por la del agua color café en cuestión de pocos metros y segundos.

Las bicis, al igual que nosotros, acusan el viaje. Mi portabotes y los calapies que llevo en los pedales van rotos; los cambios se han endurecido. Por lo demás parecemos el hombre y la mujer orquesta: las cadenas entonan su propia banda sonora original debido a la suciedad que llevan adherida.

Hemos pedaleado ocho días y recorrido alrededor de quinientos kilómetros para llegar hasta aquí. Nunca podremos saberlo con exactitud, porque nunca puse el cuentakilómetros. No es la primera vez que omito poner los medios necesarios para inmortalizar hechos cruciales de mi vida. El día que recogí un esqueleto canino con las patas quebradas en una gasolinera colombiana, no tomé ni una foto. Aunque ya quedó atrás el Año Nuevo, hago el propósito de enmendarme en estas cuestiones.

Resulta curiosa la reacción de los representantes de diferentes culturas ante los mismos hitos épico-biográficos, como es nuestro primer contacto con el Gran Río —la Madre de todas las Aguas, que es como se conoce en este país al Mekong—: mientras yo salto sobre la arena y corro en torno a las bicis agitando brazos y piernas, Twon se dirige pausadamente al agua para lavarse, por fin, las manos.

3.

Tras una hora de viaje, irrumpimos en otro mundo. Puentes, jardines bien cuidados, un tropel de personas a pie y motorizadas, comercios, mercados callejeros con cientos de puestos...

El chofer se detiene en pleno corazón palpitante de la ciudad más grande de Camboya. En el momento en que se abre la portezuela del bus, los conductores de tuk-tuk se abalanzan sobre mí.

—Madame! Madame! —me llaman a gritos, intentando captar mi atención...

Hasta que ven a Milady. Cuando mi bici emerge de entre bultos, bolsas y maletas, su expresión cambia por completo. Los hombres siguen todos mis movimientos mientras, con el polvo y el sudor adheridos al cuerpo y tocada con la gorra de campesina camboyana, reajusto el sillín y engancho las alforjas en el transportín. Con chispas en los ojos me interrogan. Se admiran de que haya atravesado cinco provincias. Me rodean apreciando disimuladamente mis piernas, delgadas como palillos chinos, a través del pantalón, y se muestran entusiasmados con el hecho de que venga en bici desde Seam Reap.

Es muy emocionante llegar a la capital después de mes y medio de ruta por un país que ahora conozco mejor que la inmensa mayoría de sus habitantes. Mi mente vuela hasta Twon. Lástima que no pueda vivir este momento. Le hubiera encantado.

A falta de tecnología punta y con un mapa que no me vale para nada, ya que nadie sabe decirme donde estamos, quedo a sus expensas para que me indiquen por dónde quedan los hoteles. Cada uno, deseoso de ayudar, me manda para un lado, de modo que irrumpo en medio de un tráfico que invade, incluso, las aceras, y circulo sin rumbo fijo, en la confianza de que mi instinto me llevará a buen puerto.

Me dirijo hacia el río. Poco después me encuentro en mitad de un barrio repleto de mercados, hostales, restaurantes, centros de masaje y clubs de alterne con la mayor afluencia de extranjeros, niños mendigando o vendiendo pulseritas y parejas asiático-occidentales de la ciudad.

Debe de tratarse del famoso Riverside.

Las ruedas de Milady me han traído hasta el lugar más turístico y animado de Phnom Pehn.

4.

Una de las señoras se enamora de mi gorra camboyana, de modo que se la regalo.

Otra se enamora de mi vestido y quiere comprármelo, pero, entre que está resultando ser mi prenda más práctica —junto con la gorra camboyana que acabo de entregar— y que la mujer me triplica en volumen, declino la oferta y retomo la ruta antes de que empiecen a pujar por Milady.

Necesito pocos kilómetros para comprobar que no se puede pedalear a mediodía con la cara al descubierto. Bajo la premisa de que el producto local es el que mejor se ajusta a las necesidades del terreno, en la primera población que encuentro me detengo en una tienda junto a la carretera y me equipo con un sombrero vietnamita.

El vendedor me entrega la pieza de paja junto con un suave pañuelo de gasa de color rosa pálido. Al ver mi desconcierto, me quita ambos elementos de las manos. Luego ata los extremos de la tela a unos hilos de lana rojos enganchados a las varillas que arman el interior del sombrero y me ayuda a ponérmelo en la cabeza.

El pañuelo tiene otra funcionalidad, aparte de la decorativa: el amplio cono no se sujeta solo, la pieza extra es la forma de que se sostenga, derecho, sobre mi cabeza.

El señor me mira, embelesado ante mi transformación.

A continuación, pellizca la tela recogida bajo mi barbilla y la deja caer sobre mi nariz. Con ese simple gesto, cara y cuello quedan, al igual que con la gorra camboyana, cubiertos y protegidos del sol.

Encantada y erguida como una africana con un cántaro en la cabeza, subo a Milady.

La tecnología vietnamita funciona… hasta que me pongo en marcha.

5.

Salgo a la calle y descubro que, a las decenas de vecinos que se arremolinan frente al establecimiento, se han unido dos agentes del orden con su uniforme verde. Uno de ellos se presenta.

—Police Vietnam.

Sonrío y la pasta de dientes se escurre por las comisuras.

El policía me comunica, en un inglés rudimentario, que me van a llevar a un hotel en la ciudad, Cao Lahn, a quince kilómetros. Mientras tanto las señoras han recogido mi mosquitera y todo lo que dejé sobre las sillas y tienen listo mi equipaje.

Circulamos largo rato. Ellos van delante, en su moto, alumbrando y abriendo camino. Yo voy detrás, en mi bici, con la lengua fuera, barajando alternativas y pidiendo al cielo que no sean corruptos. Llegamos a una comisaría ubicada en una zona de cultivos y frondosa vegetación, sin atisbo de asentamientos humanos en kilómetros a la redonda. Detienen su vehículo, instándome a que haga lo propio con el mío.

Parece que la noche va a ser más larga de lo previsto.

Una vez en el interior me invitan a tomar asiento. Me piden que escriba mi nombre y, a continuación, examinan concienzudamente mi pasaporte y mi visado. Alrededor de una mesa, cuatro policías y yo nos miramos de hito en hito. Nadie habla.

Transcurren diez, quince. Treinta minutos.

A estas alturas ya no sé si estoy rescatada o detenida.

6.

Pese al asco, mi instinto de investigadora y la certeza de que lo que quiera que sea que habita ahí dentro, ya está muerto, me llevan a terminar de abrirlo. Dentro descubro una mórbida bola negra, con pico y plumas incipientes, en la que es posible distinguir un embrión de pato circundado por una yema surcada de venas que le procuraban el alimento.

Ahora me explico la cara de estupor de los testigos de mi adquisición en el puesto callejero. Twon me había hablado de la costumbre de tomar este alimento, a modo de Red Bull, para lograr potencia y vigor.

Dejo el cadáver de patito expuesto —junto con los otros tres cadáveres de patito en su envoltura— lo más lejos posible, sobre la mesa.

La sordidez de mi habitación aumenta en diez puntos.

Abro el ordenador con la idea de entretenerme un poco y borrar esa imagen de mi pensamiento, cuando varios insectos chamuscados, que habían quedado aprisionados entre el teclado y la pantalla, caen sobre la sábana. Ahora tanto la mesa como mi cama están cubiertas de cadáveres.

La sordidez de mi habitación suma otros dos puntos.

Conteniendo la respiración para evitar las arcadas producidas por el olor que emana del baño, me cepillo los dientes antes de irme a la cama con el estómago vacío. Con la intención de abstraerme, en la medida de lo posible, de ese espacio, elevo la mirada hacia el techo y descubro un preservativo usado lleno de sangre sobre el murete que separa el baño de la habitación.

La sordidez de mi habitación se incrementa en otros veinticinco puntos. Ahora tengo también varios espermatozoides muertos. Mi alcoba parece un camposanto.

Una cucaracha superlativa se pasea a los pies de la cama.

—Al menos está viva —murmuro, aliviada de no estar sola entre tanto muerto.

7.

Gracias a mi experiencia colombiana, he desarrollado cierta tolerancia a las condiciones adversas a la hora de conciliar el sueño. Consigo dormirme con la música disco pegada al oído, hasta que unos acordes a un volumen atronador, me sacan del letargo sobresaltada.

Subo a cubierta. Con un paquete de Pringles en la mano y la mirada dirigida hacia los islotes, cuya silueta apenas se deja ver entre la oscuridad y la bruma, caigo en la cuenta de que hoy se cumple mi tercer mes de viaje. Se me antoja muy lejano ese 28 de diciembre del año pasado en el que me encontraba a bordo de un vuelo de la Thai con una gran página en blanco por escribir. Justo un mes después asistía al velatorio de una anciana en un poblado indígena en mitad de la selva camboyana. El tercer 28 celebraba el correspondiente hito temporal en una comisaría de policía en el delta del Mekong. Y la historia se sigue escribiendo cada día…

¿Dónde y en qué circunstancias estaré el próximo 28 de abril?

* Escritora, oradora, docente, podcaster y humana de la perra escritora @lindaguacharaca.