Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

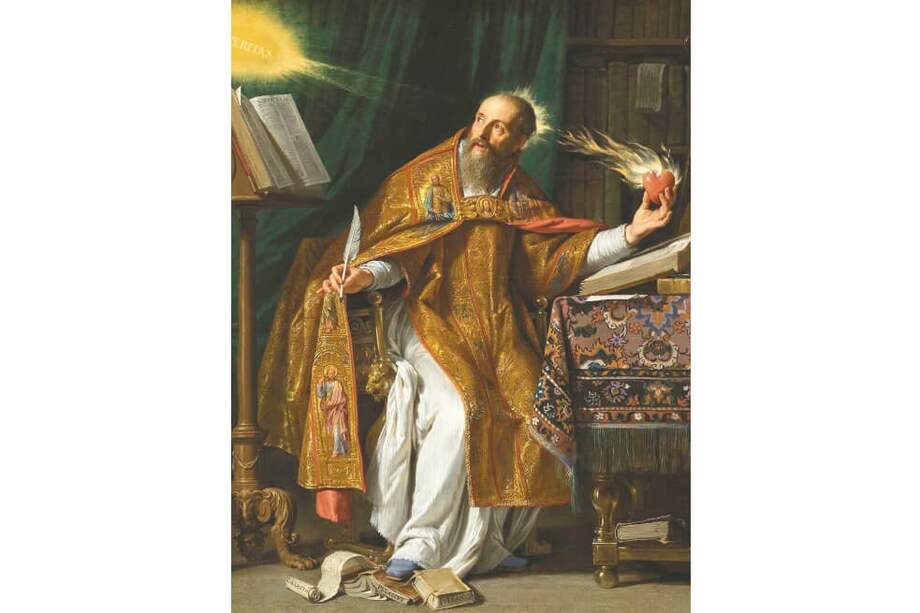

Antes de ser un santo, Agustín de Hipona era la personificación del éxito. Estudiado, proveniente de una familia acomodada y con la vida resuelta. Vivía lo que se podría denominar el “sueño romano”. Pero era infeliz. A pesar de su éxito externo, su energía espiritual no tenía dónde asirse. A sus 30 años descubrió que era un mero traficante de palabras huecas. No había nada en su vida que él pudiese amar de verdad, nada que mereciera la forma más alta de devoción: “Estaba muy falto y necesitado de aquel interior alimento”, pensó.

Así que emprendió un estudio casi científico de su interior y lo primero que encontró fue podredumbre y una búsqueda casi inconsciente del placer inmediato. Pero también descubrió que la mente humana no está completa en sí misma, sino que tiende hacia el infinito. Encontró indicios de perfección y trascendencia. De este giro fue que surgió su concepción de justicia. Era integridad moral y equilibrio entre las potencias del alma, como decía Platón, pero esta rectitud e integridad dependían de la sumisión del hombre a Dios. La buena relación con Dios sería la causa del equilibrio en el interior de cada hombre y de la armonía entre los hombres y con el resto de la creación. Justicia era, en definitiva, reconquistar el orden original, total y perfecto, mediante el amor.

San Agustín murió en el año 430. Mil quinientos noventa años después, puede que quienes buscan hacer justicia en el fondo estén, inconscientemente, siguiendo los pasos de este filósofo. Puede que estén buscando la forma de que exista armonía entre los hombres mediante el amor. Quizá de eso se trata leer una norma como si realmente fuera parte de un contrato social; cerrar los ojos y desdoblarse en una, cien, mil personas que, perdidas, confundidas, pero también con esperanza, acuden ante ellos porque alguna vez Francisco de Paula Santander les aseguró que las armas les habían dado la independencia, pero las leyes les darían la libertad. Tal vez de esto se trata escribir 30, 50, hasta 100 páginas tratando de escudriñar, analizar y descubrir los principios que se esconden detrás de los conflictos que han decidido resolver.

¿Y es que acaso dónde está el amor ahí?, dudan todos aquellos que han sido vilipendiados, mancillados, injuriados y agraviados a lo largo de los años. Para San Agustín, el amor está en el anhelo determinado de alguna cosa precisa. Está en tomar posesión de aquello que causaría felicidad. Y esa felicidad fue alguna vez el poder que se tenía sobre un bien, y de ahí se desprende por qué, desde el siglo XI, el filósofo y franciscano Guillermo de Ockham ya concebía el derecho como una cualidad del sujeto, una libertad, una facultad de actuar. De ahí se explica por qué durante la Modernidad la justicia se entendió como un principio organizativo de reparto de bienes y de protección de la autonomía de los sujetos. Si todo hombre busca la felicidad, si el amor no es más que anhelo por aquel bien que se desea, entonces se debían ofrecer los medios necesarios para buscar aquellos bienes. Por esa razón, Immanuel Kant transformó este concepto de felicidad en un ideal colectivo de convivencia pacífica entre personas libres. Para lograr eso se requiere la voluntad de todos, dijo el académico de filosofía política John Rawls. Y así es como una persona se integrará en la comunidad, aseguró Aristóteles. Y eventualmente, el hombre se armonizará con el todo, sentenció Santo Tomás de Aquino.

Posesión. Facultad. Reparto. Protección. Libertad. Igualdad. Armonía. Estos son los bienes a los que aspira el amor a la justicia. Es un amor que también es lucha, a veces es pérdida, y a veces también es desilusión. Es un camino sin esperanza que no termina, porque el oficio del jurista no se limita a extraer las leyes de su ambiente histórico para pulirlas en un sistema aparentemente armónico que dé a los ojos la ilusión de su perfecta simetría. Este oficio —este amor en términos de San Agustín— es el intento de hacer del derecho algo eternamente recíproco no solo para unos cuantos, sino también para todos los hombres que mañana vayan a encontrarse en la misma situación. Es hacer de la justicia algo eterno, que era lo que buscaba este filósofo. Es la certeza de que el derecho está perpetuamente en peligro y que solo de la voluntad de tomarlo en serio y de defenderlo a toda costa depende su suerte terrena, y también la suerte de la civilización, como alguna vez dijo el jurista italiano Piero Calamandrei.

Al parecer, el oficio del juez es recrear una y otra vez la revelación que tuvo alguna vez el joven Agustín. Es convertir palabras necias en anhelos y hacer de la cosa amada algo eterno. Es tornar la facultad, la protección, la libertad, la igualdad y la armonía en un sistema perenne. Es vivir de abstracciones y pensar no solo en quien está al lado, sino también en sus hijos, nietos y bisnietos. Es desprenderse, incluso perder la individualidad para pensar, reflexionar, analizar y volver a pensar qué es aquello que nos ha dado la libertad de la que hablaba Francisco de Paula Santander. Es construir, aunque sea inalcanzable, el orden original, total y perfecto mediante el amor.

“Nosotros mismos somos autores de tragedias y, en la medida de lo posible, autores de la más bella y la mejor tragedia, pues toda nuestra constitución no tiene otra razón de ser que imitar la vida más bella y más excelente, y ahí se encuentra, según nuestra opinión, la tragedia más auténtica (…), (el) drama más bello, el único naturalmente apto para crear la verdadera ley” (Platón, Leyes, 817b).