Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Buscó la mirada en mis ojos cerrados, en mi ceño fruncido, en el placer que me acogía. Yo me seguía moviendo con desespero tratando de llegar al orgasmo.

—No pares —le dije dentro de mi agitación.

—¿Puedo llegar dentro tuyo? —preguntó con un tono indeciso que buscaba mi determinación.

—No me vas a embarazar dos veces, ¿o sí?

Reímos nerviosamente y restregamos nuestros cuerpos con más fuerza, cada vez más rápido y, al cabo de unos pocos minutos, llegamos juntos. Dejó caerse sobre mí. Sentía su sudor, nuestros sexos mojados, él adentro, su corazón todavía agitado golpeando en mi pecho como si se fuera a salir y quisiera romper mi piel y acomodarse, ahí, al ladito del mío. Me agarré de él con los brazos y las piernas, cual oso perezoso amarrado a la rama de un árbol, como si este fuera un pilar en el mundo. Besé su cuello y su hombro izquierdo en reiteradas ocasiones. Sentí cómo su respirar se volvía más pesado y presentí el taco en la garganta adivinando las palabras que querían salir, las preguntas que él no se atrevía a pronunciar.

Me hice cargo y le susurré al oído: “Estoy segura, como nunca en mi vida”. No dijo nada. No era necesario. Solo me abrazó en gesto de solidaridad y nos dejamos dormir.

Para esa noche ya llevábamos más de una semana con el conocimiento de que estaba embarazada. Los retrasos menstruales no eran comunes para mí y cuando lo supe llamé a mi mejor amiga.

—Por supuesto que no, C, estás exagerando, ustedes se cuidan, no hay cómo.

—Te lo juro, T. Estoy embarazada. Necesito que me acompañes mientras me hago la prueba esa... no lo quiero hacer sola.

No pasaron más de 30 minutos entre lo que T se desplazó de su casa a la mía. Pero mientras me entregaba al pensamiento de esa situación tan inesperada y no deseada, cada tic tac del reloj era como un pequeño martillazo de ansiedad en mi pecho. Lloré del desespero. Confieso que cogí mi barriga a puñetazos. Lo hice con fuerza y varias veces, hasta que dolió mucho. Me tiré en la cama y hundí mi cabeza en la almohada.

T llegó. Hace ya un tiempo tenía las llaves de mi apartamento. No dudó en abrir la puerta y correr hacia mi cuarto. Se metió dentro de las cobijas conmigo. Me abrazó en cucharita:

—No importa qué pase o qué decidas, aquí estoy, vamos, guey, sal de esa cama —me dijo.

Me arrastró a la farmacia. Compramos cuatro pruebas de embarazo. El plan de T era seguro: yo me haría dos y ella se haría dos, así yo tendría la certeza de la similitud de las mías y de la diferencia con las de ella, quien, “la neta, neta, no estaba embarazada”.

No fue necesario esperar los minutos que indicaba la caja en la que venía la prueba, inmediatamente tocó mi orina, arrojó un resultado positivo. Empecé a llorar otra vez. T se hizo la de ella. Negativo. Repetimos ambas las pruebas y el mismo resultado quedó establecido. Era un hecho. Estaba embarazada. Supe con una fuerza y una determinación que no había tenido nunca en mi vida que no quería estarlo. No estaba dentro de mis planes. Sentimientos de culpa me asaltaron. Ya pasaba los 30 años en ese momento, tenía una carrera exitosa, una pareja estable y nada —en el papel— me impedía seguir adelante con ese embarazo. Pero esto no era cuestión de papel, ni de mandatos sociales, ni de estructuras. Era mi vida. Era mi futuro. Mi sien estaba a punto de estallar. La presión en el pecho fue tan fuerte que casi dejé de respirar. La angustia se apoderó de mí, haciendo mi habitación más chica, los colores más oscuros, el aire que respiraba denso y quitándome las ganas y el sabor de las cosas. T lo entendió todo sin que pronunciáramos palabras, su apoyo fue inmediato, certero y me llenó de fuerza.

Decidí marcarle a D. Le expliqué la situación y con firmeza le dije: “Voy a abortar”. Silencio del otro lado del teléfono. Respiro hondo. Y después palabras similares a: “Te mando la seguridad de que no hay límite en lo que siento por ti, tu cuerpo, tu aliento, tu alma y hasta la mugre de tus uñas. En esta decisión te doy una de mis manos y lo haré en cualquier ocasión que te pueda generar una carita de preocupación. Todo va a salir bien y nos vamos a reír de esta y otras historias absurdas más pronto que tarde”.

Reímos. Siempre reíamos juntos. Esta no fue la excepción. Tampoco lo fue la noche antes de ir a la clínica en donde me practicarían el aborto. Esa noche nos comimos con muchas ganas y con muchos nervios, pero con la certeza de que mi decisión era la correcta y que nuestro amor estaba ahí, intacto, ocupándolo todo.

Llevaba una semana esperando para poder ir a la clínica, porque no habíamos encontrado cita con anterioridad. Fue una semana dura. Cada día me sentía un poco más angustiada. No quería que el embarazo siguiera creciendo, ni una hora, ni un minuto. Lo quería interrumpir lo antes posible. Por fortuna, me encontraba en un país en donde interrumpir el embarazo era y sigue siendo legal. Tenía la tranquilidad de saber que podría acceder con todas las garantías, con profesionales de la salud que me cuidarían y no me juzgarían. Durante esos días creció mi solidaridad con aquellas mujeres que no contaban con mi misma suerte. Si mi estado de angustia y ansiedad era tal, no podía imaginarme lo que sería para ellas.

Odié a los Estados y a los hombres y mujeres que se entrometen en nuestros úteros, que toman decisiones sin respetar nuestras vidas y sin confiar en que nosotras somos las únicas que podemos decidir lo mejor para nuestro futuro. Odié a la Iglesia y sus preceptos absurdos, arcaicos y machistas. Pensé que un aborto no sería confesable bajo el derecho canónico. Luego recordé que con D habíamos llegado a la conclusión de que hay gente de la Iglesia que habla cinco idiomas y tiene camisas planchadas de forma impecable, pero de seguro se cogen entre ellos de vez en cuando y más de un aborto debe haber existido entre sus familias. Hipócritas.

Escogí abortar con pastillas. Tomé la primera en la clínica, mientras conversaba con la doctora que me atendía. Ya no había marcha atrás y el aire volvió a mis pulmones refrescándolo todo. No puedo describir esa sensación de tranquilidad y esa posibilidad de volver a ver el mundo bajo un lente de claridad, como cuando de pequeña me recetaron gafas para la miopía y salí del médico con ellas puestas y pude detallar por primera vez la forma exacta de las hojas de los árboles.

Salimos de la clínica. A las 12 horas tenía que tomarme la otra pastilla. Antes de llegar a casa, paramos en una farmacia. D compró unos analgésicos que me habían mandado para el dolor y compró muchos chocolates y unos jugos de frutos rojos para que el hierro se mantuviera arriba. Metió todo en una cajita que llamamos, con amor, “el kit aborto”. Él insistió en pagar todo. Aseguró que esa era la mínima carga que él debía asumir en este proceso. Estuve de acuerdo.

El aborto en casa fue doloroso, boté mucha sangre, casi me desmayo en el baño. Yo estaba toda manchada, así como el inodoro y el piso. D se encargó de limpiarlo todo y de cuidarme. Fuera del dolor, nada de esta experiencia fue traumático y, de hecho, me dejó muchos aprendizajes. No he tenido ni una sola gota de arrepentimiento o de tristeza en los cinco años que han transcurrido desde entonces. A mis amigas les repito que ojalá no tengan que abortar nunca, que hay muchísimas formas de cuidarse para no llegar hasta ahí. Pero si llegase a pasar, no dudaría en acompañarlas en su decisión y en ofrecer mi compañía y mis brazos y mi sororidad para querernos en el proceso tanto o más que en la vida diaria.

* Camila es un seudónimo.

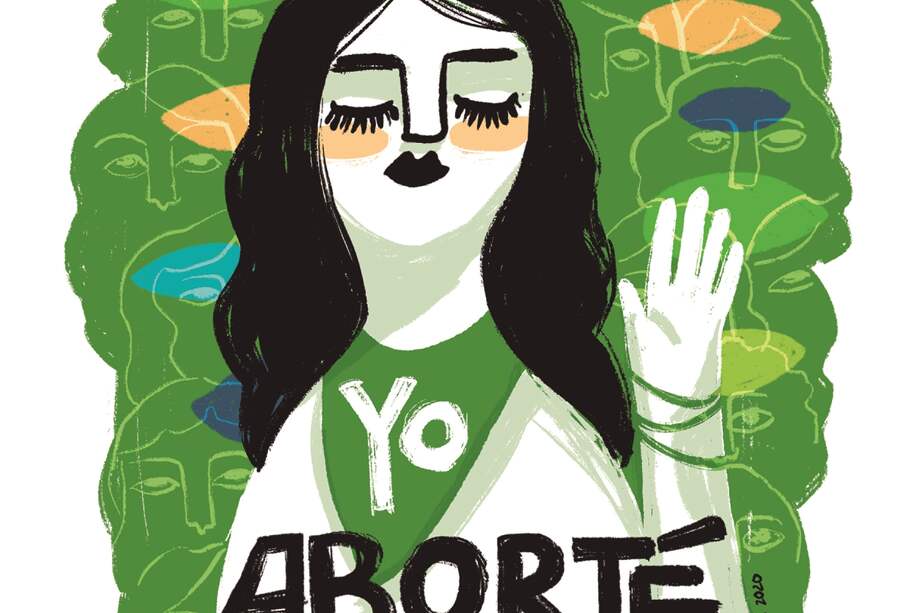

¿Quieres contar tu historia en #YoAborté? Todas conocemos una mujer que ha abortado. Queremos escucharte. No te vamos a juzgar, queremos que el aborto sea libre y seguro para todas. Escríbenos tu carta en este link.

No olvides suscribirte al canal de YouTube de Las Igualadas, seguirlas en Twitter y en Instagram. Este proyecto es de ellas.

La ilustración fue realizada por La Ché, síguela en Instagram.