Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Casi cinco años después, el pasado 28 de febrero de 2024, la cabeza rosada de Alejandro Roa no dejaba de bambolearse de un lado para otro como un péndulo desenfrenado que huye estrepitosamente del tan anhelado sosiego. Se cumplían cinco años de su condena por homicidio agravado con alevosía y tortura, tanto física como moral. Algo que él siempre negó.

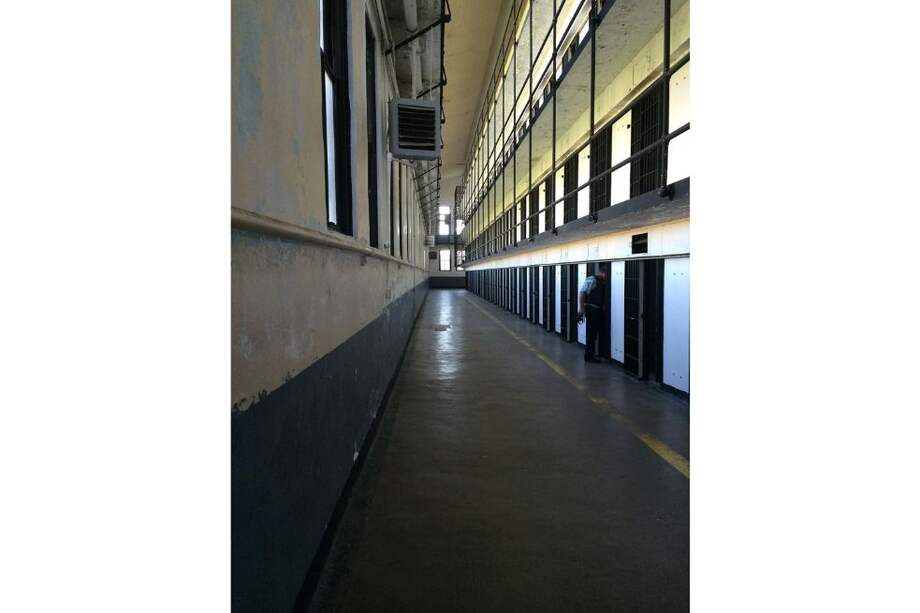

Durante esos cinco años, la rutina fue perfecta y monótona, sin alterarse un solo minuto, ni siquiera sábados o domingos. Todos los días se despertaba a las seis de la mañana, tendía la cama, si es que se le puede llamar cama a la plancha de cemento burdo sobre la cual reposaba una andrajosa colchoneta de espuma rosada, mareada por el tiempo y manchada por fluidos de todo tipo.

Acto seguido, de siete a ocho, tomaba el desayuno, casi siempre le servían chocolate aguado en una coca plástica verde, que algún día fue el hogar de un popular detergente, y un pequeño pan, sobre cuya masa jugueteaban coquetamente una docena de diminutas hormigas.

Luego, de nueve a doce, salía al patio en busca de sol, para calentar sus trajinados huesos hacia algunas filigranas en las barras y el pasamanos, así estiraba sus 175 centímetros de estatura y acomodaba sus 77 kilogramos de peso. Más adelante, un breve descanso bajo la sombra del “caspete” mientras le servían el almuerzo en una rustica mesa de madera. Mucho arroz, mucho carbohidrato y casi nada de proteína. Eso sí, doble ración de jugo instantáneo bien rendido.

A las dos de la tarde, justo después de un breve reposo, iniciaba la tarde de lectura, sin distingo de autor. Buscando que su inspiración no quedará atrapada como él, echaba mano de una treintena de libros viejos que pernoctaban deshojándose, en el diminuto hall del patio principal del penal. Siempre escogía novelas, todas de amor. Por la noche, más exactamente a las 9, llegaba el momento de dormir, pero no sin antes escribir aquella carta.

Así transcurrieron 1972 días. Sin familia, con un amor clavado en el pecho que le carcomía las entrañas. Con el recuerdo de aquellos amigos que lo hicieron presa del olvido, como suele sucederle a cualquier mortal que cae en cana.

Aquel 10 de marzo de 2019, cuando decidieron por él lo que sería su vida durante los próximos cinco años, en medio de la confusión y con el corazón brincando a millón, Alejandro solo atinó a pedir hojas de papel, algunos lápices, nada de esferos, quería escribir y borrar las veces que fueran necesarias. También pidió sobres, muchos sobres, todos de tamaño carta.

Y así, al llegar la noche, antes de que apagaran los potentes reflectores, y de que la calma se apoderará plenamente del recinto, tomaba un lápiz de su nochero y comenzaba a escribir. Se recostaba de medio lado en su cama de media plaza, como la denominan los estatutos carcelarios. Usaba como soporte una tabla con gancho que había conseguido a préstamo en la enfermería y sobre la cual empezaba a plasmar en el papel las palabras que había atesorado en su mente a lo largo del día.

Entre frase y frase, acomodaba la almohada, miraba al techo y soñaba con lo que escribiría segundos después. Su mirada no se detenía mucho, sabía que sólo tenía 45 minutos antes de que la implacable oscuridad le arrebatara el tiempo. Cada una de estas cartas fue escrita en ese tiempo, ni un segundo más, ni un segundo menos.

El primer párrafo de su primera carta fue el más complicado de su travesía epistolar:

Amor mío: esta primera carta no es para lamentarme, ni llenarte de culpas por lo que me hiciste, al contrario, para mí ya hubo “borrón y cuenta nueva”, te escribo para decirte que cada día que pase me aferraré a nuestro amor, como se aferra el mar al sol, que el tiempo avanzará sin tregua y más pronto de lo esperado llegará el momento en que volvamos a estar juntos. Que todo lo malo quedó atrás, y que aquí, y que ahora me hago la promesa de escribirte todos los días mis sueños y mis planes a tu lado, para que cuando me leas, a pesar de lo distantes que estén nuestros cuerpos, sientas que vives por siempre en mi corazón. Por siempre tuyo. Alejandro Roa.

Al día siguiente, al recorrer bajo el implacable sol el largo patio de concreto, descubrió que en una esquina había un buzón. Sintió una satisfacción enorme, un alivio que duro pocos minutos, al acercarse y ver que estaba protegido por un enorme candado. Un guardia que pasaba a su lado le explico que ahí podía depositar las cartas, pero que antes de enviarlas estas debían ser leídas por el asistente del alguacil. Solo así podrían permitirle abrir el buzón y depositarlas. Él escuchó atentamente al guardia y asintió con su cabeza. No le importó.

Durante los 1972 días de su encierro, escribió una carta diaria sin esperar respuesta. Sabía que ella jamás le contestaría; no era su estilo. Sin embargo, esto no lo desanimó. Al contrario, sus cartas se llenaban cada día más amor y dedicación. Un sentimiento paulatino, que crecía no solo en sus textos, sino también en su corazón.

Después de casi 4000 mil hojas escritas y una docena de esferos sin tinta, por fin llegó la última carta. Esta, que fue escrita por las mismas manos de siempre, pero más temblorosas de lo acostumbrado; más que un canto a la libertad era un manifiesto de entrega total a su amada. Casi no la puede terminar en los tres cuartos de hora, de la noche previa a su liberación. Esto era lo que decía:

Amor mío: tal como te lo venía anunciando en las últimas cartas, llegó el día en el que por fin podré salir de aquí para ir a tu encuentro. No sabes cuánto he esperado este momento. Desde ahora, empiezo a contar los minutos. Me esfuerzo por mantener la calma; no quiero que nada arruine el gran instante que nos espera. Gracias al amor que siento por ti, pude mantenerme a salvo de las duras realidades de este encierro. Mi mente, ocupada en pensar en ti, me dio la fuerza para soportarlo todo. Nadie como yo sabe que el amor puede superar cualquier prueba, incluso la distancia. Hoy, al pensar en tus abrazos futuros, sueño con que este nuevo encuentro sea tan fuerte y apasionado como el que tuvimos el día que nos despedimos. ¿Lo recuerdas? Quizá estabas algo triste y confundida, sin embargo, ese día, finalmente, logre llenarte de paz y regocijo.

Aunque fue maravilloso, esta vez será diferente, sé que estarás totalmente colmada de alegría, anhelando que mi cuerpo se funda nuevamente con el tuyo. Para concluir, quiero que sepas que he decidido que esta última carta, la cual estoy terminando de escribir, te la llevaré yo mismo y te la entregaré junto con el más fuerte de mis besos. Tuyo por siempre Alejandro Roa.

Doblando la carta para meterla en el sobre, la luz se apagó. Con la tenue penumbra de un foco exterior, la guardó bajo su almohada. Besó la foto de ella que siempre llevaba en el bolsillo de su camisa, y unas lágrimas escaparon de sus ojos. Durmió abrazándola, como si estuviera allí. Al fondo, el último suspiro de luz también se apagó.

Amaneció. A lo largo de este nuevo, pero ultimo día, y en medio de la ansiedad y un sinfín de miradas al cielo para adivinar como transcurrían las horas, Alejandro cumplió su rutina final. De regreso a su lugar de encierro un guardia lo desvió al despacho del alguacil. Llegó el momento de la tan anhelada entrega de sus pertenencias.

Con caja en mano y en medio de las rechiflas de los otros presos caminó hacia su celda. Sabía que era la última vez que atravesaría esos barrotes. Cada paso venía marcado por una sonrisa inocultable, tan grande como la libertad que venía venir. Una vez adentro tachó la fecha en el calendario, se vistió con la misma ropa con la que había ingresado al penal y guardó cuidadosamente la última carta que había escrito junto a la foto 3x4 de ella.

Al llegar a la oficina central, recibió dos sobres: uno con el documento oficial de excarcelación y otro, escrito a mano, con su nombre plasmado en la parte superior del sobre. Reconoció la letra de su amada. Lo acercó a su nariz y lo olió, pero no lo abrió, solo atinó a leer en un borde del sobre que la carta era de hace 5 años. Sin embargo, y a pesar de tanto tiempo transcurrido, su corazón cabalgaba como un corcel eufórico por la fe, en medio de la pradera.

Ya libre, fuera del portón de la cárcel, sin las miradas inquisidoras de los carcelarios, se detuvo y sacó ambos sobres: el oficio que certificaba su libertad y la carta de su amada. Mientras sus manos temblaban, abrió el segundo.

El mensaje era breve:

Lo siento. Por un simple abrazo, su locura acabo con la vida de mi primo. Ahora llegó el momento de acabar con la mía. Adiós para siempre. Viviana.

En ese instante, Alejandro dejó caer ambas cartas al suelo. Allí, en el suelo, la tinta dolorosa de las palabras de su amada se disolvió como un minúsculo riachuelo bajo sus pesadas lágrimas.

Solo un ensordecedor grito retumbó hasta los calabozos del penal. ¡Nooooo! ¡Vivianaaaaaaa!