Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

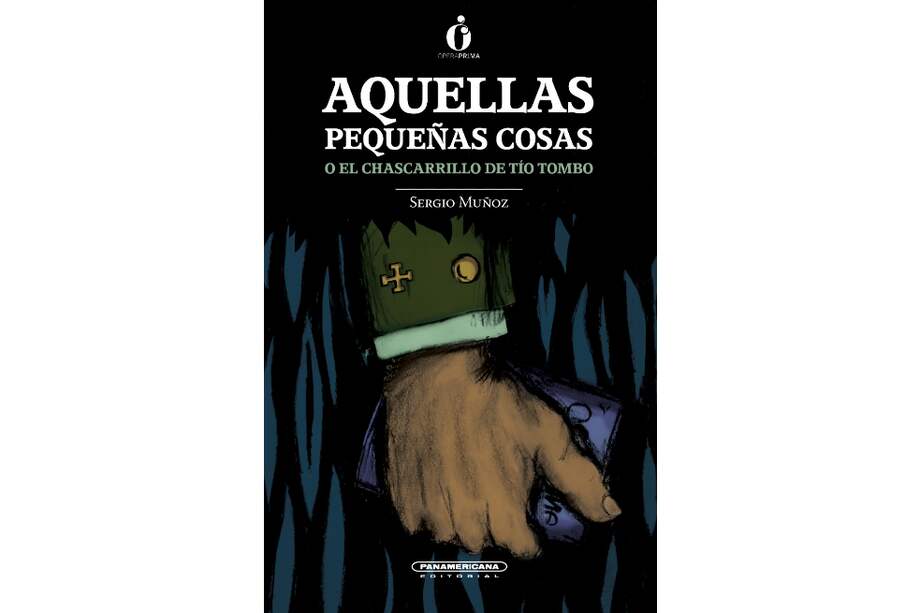

Uno podría abrir la reseña de Aquellas pequeñas cosas o el chascarrillo de Tío Tombo, de Sergio Muñoz, diciendo que es una novelita corta que tiene de todo: hombres fuertes y corruptos, mucho aguardientico, balaceras y persecuciones, motos de alto cilindraje, drogas y demás cositas, bellas mujeres del suroccidente del país, referencias a los formalistas rusos, música popular y cantinas, etc. Pero, si bien todo eso está ahí, estamos ante —sin querer reducir el asunto a géneros y etiquetas— una especie de novela picaresca que resulta ser una sátira sostenida de principio a fin. Porque, aunque estos antihéroes parecen estar siendo enaltecidos por el tono conformista y cínico del narrador, en el fondo no es más que una grotesca caricatura, una fábula absurda e irreal de ciertos rasgos de la sociedad colombiana que se construye con un tono que es mezcla de películas de acción, relato heroico de borracheras y anti-academicismo que dice tirar calle y experiencia popular.

La acción ocurre principalmente en una finca donde vive un policía retirado (realmente expulsado de la institución por corrupción, calculen el nivel del tipo) con su sobrino literato (el narrador) y amigos y “amiguitas” que van y vienen de tomada en tomada. Desde el primer episodio entramos en una primera persona que con cinismo y humor va desplegando, entre anécdotas y reflexiones estéticas, un mundo corrupto del cual se hace parte, pero a la vez se es ajeno.

Le sugerimos: Álvaro Mutis: la prosa errante y el trazo cautivo

Si bien existen innumerables referencias a la geografía del suroccidente colombiano, principalmente de Popayán, la novela construye una extraña topografía y temporalidad. Y este espacio remite al tema de la casa, que es uno de los tópicos con los que siempre se habla de la literatura colombiana: que la casa grande, que la casa perdida, que esto y que lo otro, figura que remite al territorio, a la identidad, a los proyectos nacionales y etc. Pero más allá de constatar la ausencia de esta casa, la novela hace otra cosa: es un espacio indeterminado que parece flotar ajeno al horror que lo circunda —aunque quizá existe gracias a él—. La casa es un lugar fuera del tiempo y casi que, del territorio. Y los personajes que la transitan son eso: hombres intemporales, sumidos en noches de longevidad etílica.

Por eso, la novela abre de esa manera: el narrador, cuyo nombre nunca se termina de conocer, está postrado en la cama por el guayabo y no puede levantarse siquiera a mear. En el principio fue el guayabo, un punto en que la embriaguez está lejana, y no porque haya terminado la fiesta, sino porque el letargo construye su propio tiempo, es un momento en que se flota en la nada, y ese flotar es la experiencia estética. Es ahí cuando la percepción se abre, porque casi siempre se habla de la embriaguez y que hay que estar embriagado no sé de qué, pero aquí el asunto es otro: el verdadero estado de sublimación es el guayabo. Y ese primer estado de guayabo no solo se replica una y otra vez en los diferentes capítulos, sino que se extiende a muchos más niveles narrativos; es, más bien, su propia estética, una estética del guayabo.

Le puede interesar: Necesitamos una democracia nietzscheana (sobre el fallecimiento de Jean-Luc Nancy)

Aquí el autor recurre a un género popular muy identitario y meritorio del pueblo colombiano, que, aunque menor, hace parte de nuestra cotidianidad: las pequeñas narraciones etílicas, que se encargan de contar los prodigios de hombres valientes. Y es cuando uno saca el típico comentario de que una de las mayores virtudes de la novela es su estilo que se acerca a lo oral, y es absolutamente cierto en la plenitud de ese cliché. Para no enredar el asunto: es como si uno se sentara un par de horas a rememorar una tras otra las borracheras que se han vivido. Y así está construida la estructura episódica —como la picaresca misma— de la novela: una historia tras otra, que van construyendo ese mundo intemporal en el que viven el tío y su sobrino. Es decir, un par de irresponsables borrachos que se la pasan bebiendo y metiéndose en problemas.

Y aquí se hace patente el fin último de las andanzas etílicas: el contar, el ser narrado, el ser cantado con aladas palabras. El personaje, también en el inicio, dice: “Yo solo quería escribir una novelita, inscribirme en el sistema literario colombiano”. Toda la novela es la imposibilidad de escribir esa novelita, que vendría siendo una hagiografía de su tío, uno de los más valientes y corruptos hombres que ha parido la paradisiaca tierra del Valle de Pubenza. Pero pasan los días, pasan los años, y entre noche y noche llega lo esperado: las consecuencias. Entonces se rompe ese espacio idílico-etílico, y desterrados tienen que ir a buscar otras tierras, tratando de rehacer ese espacio indeterminado, convirtiéndose ellos mismos en seres indeterminados, errantes, flotando entre montañas.

Le sugerimos: Historia de la literatura: sor Juana Inés de la Cruz

Porque hubo un tiempo en que existió un país violento por el que erraban miles de personas, un país corrupto hasta las entrañas, machista y misógino que enaltecía los más negativos valores, un país que no estaba en el estado de embriaguez del horror y la violencia, sino en un estado letárgico, en un guayabo interminable, en el que con cinismo se observaban los horrores y se daba por hecho que así era el mundo y que lo mejor era sacar una parcelita con su trapiche y destilador y crear así un mundo propio donde vivir borracho y alegre. Y en ese país hubo una novelita picaresca que con la cruda lucidez del género sobreexpuso, en un relato absurdo de aventuras etílicas, esos horrores.

*Profesional en Estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia.